Cataratta: tipologie, sintomi e intervento chirurgico

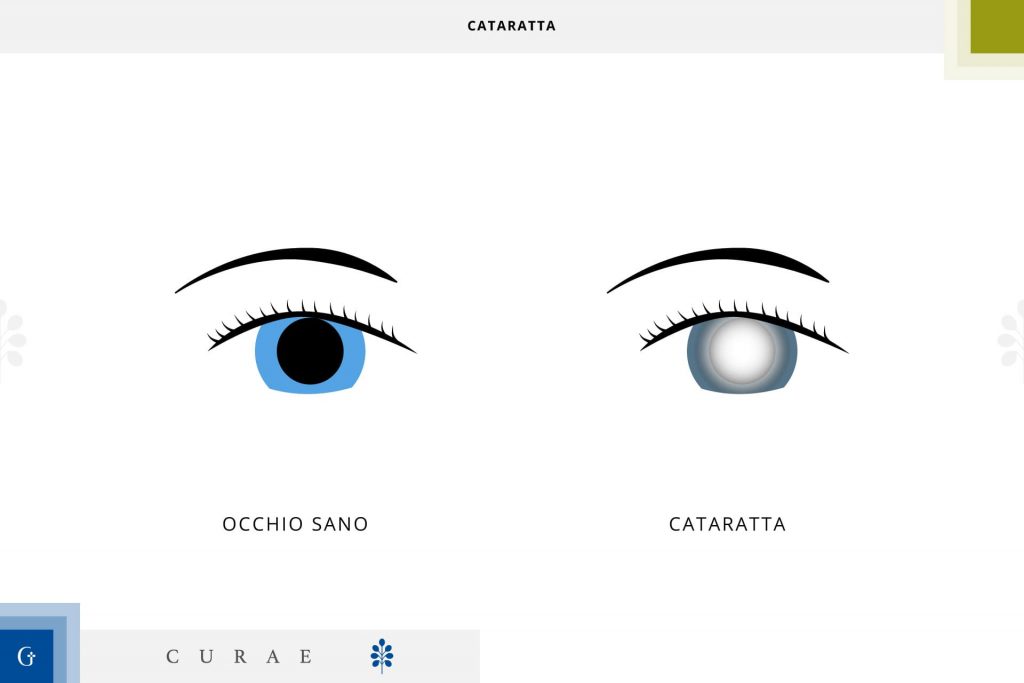

La cataratta è una condizione in cui si verifica un’opacizzazione del cristallino, con conseguente annebbiamento della vista.

La cataratta

È un fenomeno tipico dell’invecchiamento, anche se in alcuni rari casi può presentarsi in età giovanile, in cui il cristallino tende ad opacizzarsi.

In base alla causa che ne scatena la comparsa, si parla di cataratta:

- senile;

- congenita;

- traumatica;

- sottocapsulare.

Cataratta senile

La cataratta senile è la tipologia più comune e si presenta intorno ai 60 anni.

Tipica dell’invecchiamento, è una condizione che tende a peggiorare con il tempo, richiedendo l’intervento chirurgico per la correzione.

Cataratta congenita

Differente è la cataratta congenita, che si presenta nei primi mesi di vita del bambino.

In questi casi si può avere un’opacizzazione parziale del cristallino, che può svilupparsi nei primi dieci anni dello sviluppo.

È, purtroppo, una delle cause più frequenti di cecità nel bambino e si presenta bilateralmente; le aree opacizzate, ad ogni modo, tendono alla stabilità.

Le forme gravi vengono trattate con la chirurgia.

Cataratta traumatica

La cataratta traumatica è secondaria, appunto, a un trauma che interessa l’occhio, come:

- ferite;

- perforazioni;

- esposizione ad intenso calore;

- esposizione a radiazioni.

Per questo motivo, alcune professioni espongono maggiormente il paziente alla sua insorgenza.

Cataratta sottocapsulare

Questa tipologia di cataratta è secondaria all’utilizzo prolungato di farmaci cortisonici in collirio, per cui solo la parte posteriore del cristallino si opacizza.

È più comune in età giovanile e tende a mostrarsi con:

- maggiore abbagliamento alla luce;

- difficoltà nella lettura da vicino;

- vista notturna ridotta.

I sintomi della cataratta

Inizialmente la cataratta può non essere così evidente, in quanto non è una condizione dolorosa, o mostrare comunque disagi minimi, in quanto le aree interessate da opacizzazione risultano circoscritte.

Con il passare del tempo, tuttavia, la condizione tende al peggioramento, mostrando:

- visione offuscata;

- bagliori attorno alle luci;

- difficoltà nella lettura;

- sensibilità alla luce accentuata;

- ridotta visibilità durante le ore notturne.

L'intervento di cataratta

A prescindere dalla tipologia, l’unico trattamento risolutivo è l’intervento chirurgico.

L’opacizzazione, infatti, è permanente, per cui è necessario intervenire con il trattamento di facoemulsificazione, una tecnica che frammenta e aspira il cristallino opacizzato, sostituendolo con una lente intraoculare biocompatibile.

Attualmente può essere eseguito in due modalità:

- con incisione corneale;

- con il laser a femtosecondi.

In quest’ultimo caso, il trattamento risulta standardizzato, in quanto l’incisione viene effettuata con il laser guidato in maniera computerizzata, ottenendo un accesso perfetto e tempi di guarigione ridotti.

Facoemulsificazione e sostituzione del cristallino

La facoemulsificazione con sostituzione del cristallino ha una durata di circa 15 minuti e viene eseguita in anestesia topica.

In alcuni casi può essere necessario operare gli occhi in tempi diversi, anche se tendenzialmente vengono trattati nella stessa seduta.

Dopo l’esecuzione di una capsulotomia anteriore, si procede con la frammentazione tramite ultrasuoni ad alta frequenza del cristallino e aspirazione dei frammenti ottenuti.

Una volta terminato questo passaggio, si procede con l’inserimento della lente intraoculare, che può essere calibrata in base ai difetti visivi pregressi.

Complicazioni

Al giorno d’oggi l’intervento viene considerato sicuro, tuttavia non è scevro da complicanze.

Queste possono essere:

- infezioni;

- emorragie;

- incremento della pressione intraoculare;

- lesioni ad altre strutture oculari durante l’intervento;

- ipersensibilità alla luce;

- palpebra cadente.