L’acalasia: sintomi, cause e cure

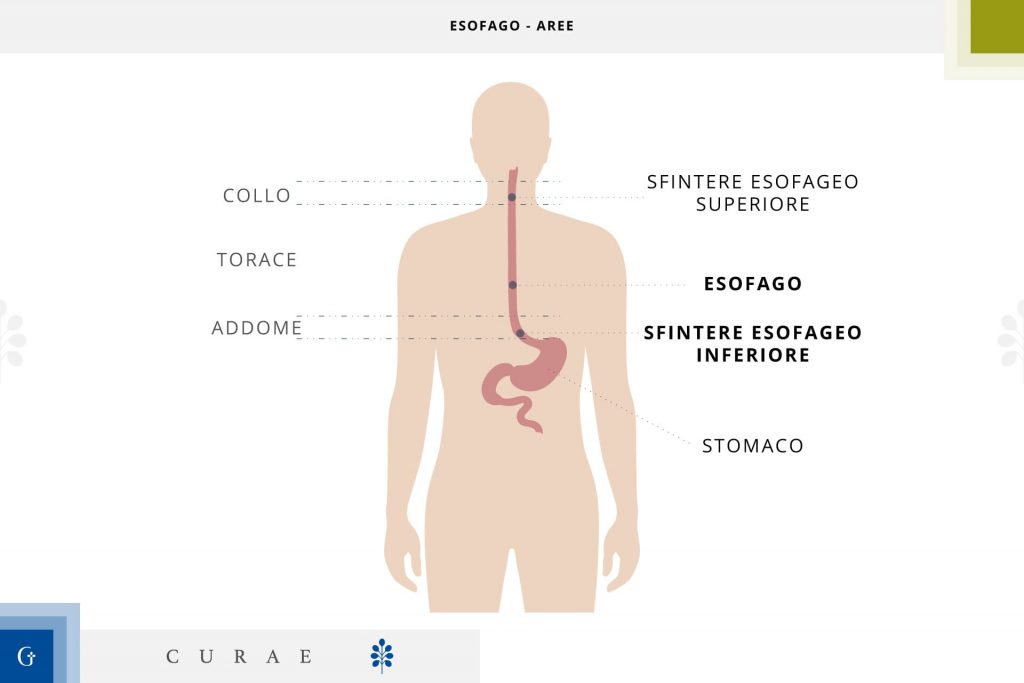

L’acalasia è una patologia a carico dell’esofago in cui la peristalsi, le contrazioni coordinate che permettono il transito del cibo sino allo stomaco, risulta alterata.

Lo sfintere esofageo inferiore è incapace di rilasciarsi, impedendo che il bolo alimentare raggiunga la cavità gastrica.

L'acalasia è un raro disturbo motorio dell'esofago caratterizzato dall'incapacità dello sfintere esofageo inferiore di rilassarsi correttamente durante la deglutizione, associata alla perdita progressiva della peristalsi esofagea.

Questa condizione determina difficoltà nella deglutizione (disfagia), rigurgito alimentare, dolore toracico e perdita di peso, compromettendo significativamente la qualità della vita del paziente.

L'acalasia

Conseguenza dell'acalasia esofagea è un ristagno del cibo nell’esofago, che tende a dilatarsi: per questo motivo, in questa patologia, l’organo può raggiungere dimensioni tali sino ad un quadro di megaesofago acalasico.

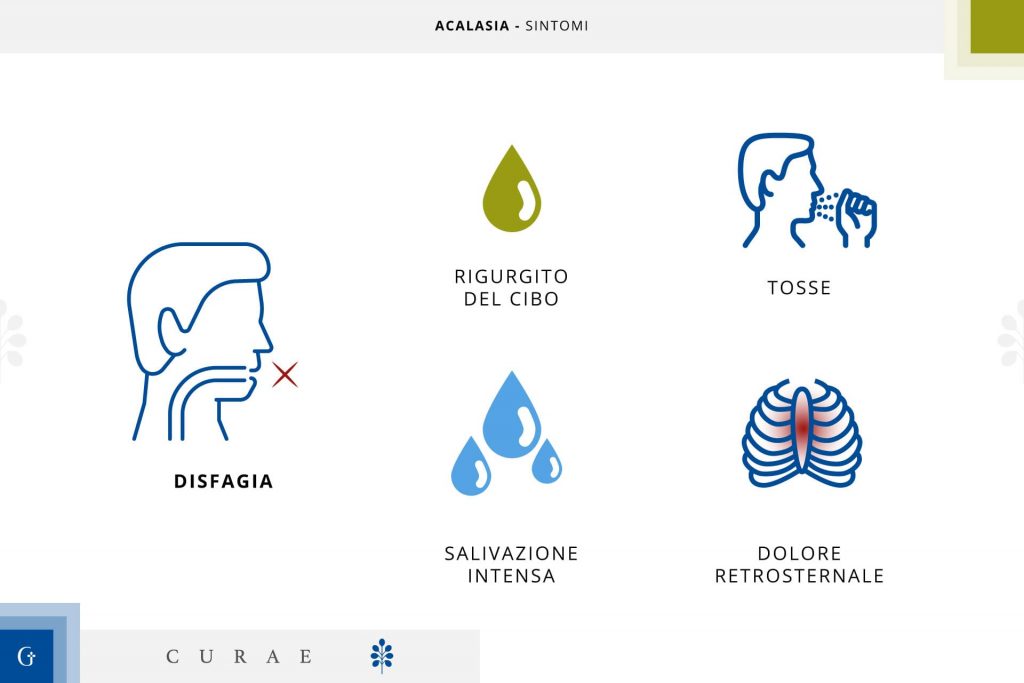

I sintomi dell'acalasia

Il sintomo principale dell’acalasia è la disfagia, ovvero la difficoltà nella deglutizione dei cibi.

Inizialmente può essere avvertita solo con le sostanze liquide, e manifestarsi poi progressivamente anche con l’ingestione di cibi solidi.

Oltre alla disfagia, altri sintomi possono essere:

- rigurgito di cibo;

- tosse (soprattutto durante la notte);

- salivazione intensa;

- dolore retrosternale.

In alcuni casi i residui alimentari che stazionano nell’esofago, durante i rigurgiti, possono accedere alle vie respiratorie, portando ad un quadro di polmonite ab ingestis, una broncopolmonite causata dall’ingresso di materiali estranei nei bronchi.

Le cause

In rari casi l’acalasia esofagea ha una eziologia nota, come nel caso della malattia di Chagas, l'infezione che causa la distruzione di piccoli gruppi di cellule nervose dell’esofago, o nella sindrome della tripla A, malattia molto rara a carattere ereditario, caratterizzata da:

- acalasia;

- malattia di Addison;

- alacrimia.

Tuttavia queste condizioni rappresentano solo una minima percentuale dei casi di acalasia; ad eccezione di queste patologie, le cause dell’acalasia non sono ad oggi note.

Sono state comunque individuate alcune condizioni sospette, tra cui si annoverano:

- infezioni virali;

- anomalie autoimmuni.

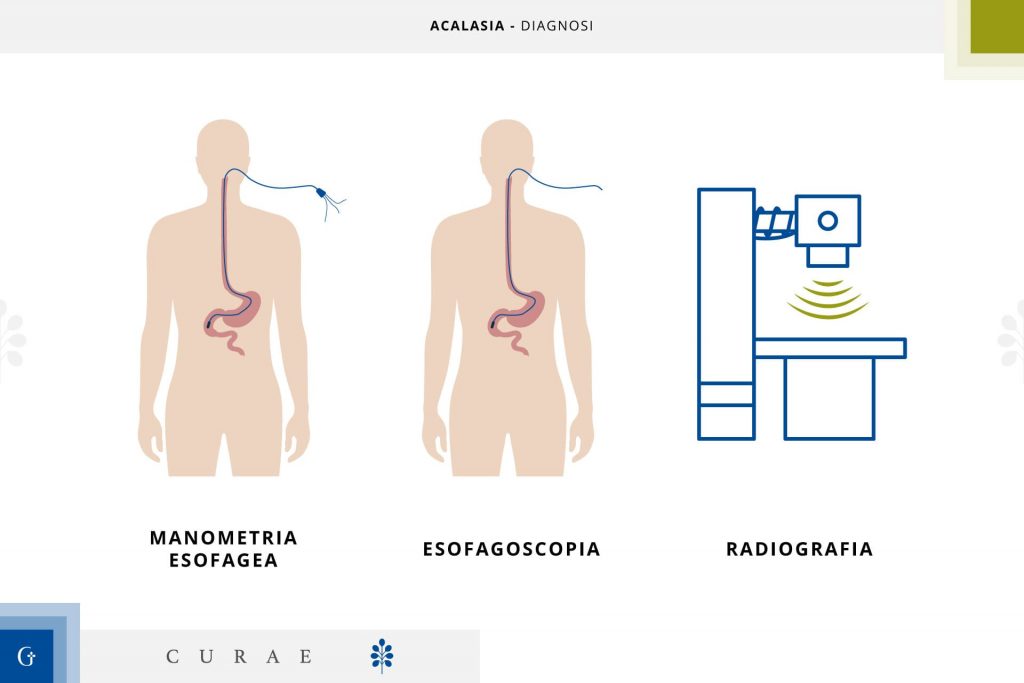

La diagnosi

La diagnosi di acalasia prevede in primo luogo l’anamnesi del paziente, per indagare la disfagia.

Si procede con la definizione della morfologia dell’esofago e della funzionalità tramite:

- la manometria esofagea;

- l’esofagoscopia;

- radiografia dell’esofago con pasto baritato.

La manometria è utile per misurare le pressioni che si sviluppano all’interno dell’esofago; l’esame prevede l’inserimento di un catetere tramite una narice fino alla cavità gastrica.

Per quanto fastidioso, è un esame che non può essere effettuato in sedazione, in quanto l’effetto miorilassante modificherebbe la motilità dell’esofago, alterando i risultati della manometria.

Ad ogni modo, una volta che il catetere è in posizione, il fastidio si riduce drasticamente, rendendo l’esame più che sopportabile.

In maniera simile viene effettuata l’esofagoscopia, permettendo la visualizzazione del interna dell’esofago, potendo escludere casi di pseudoacalasia.

Infine le radiografie con ingestione di bario (bolo baritato) permettono di verificare l’alterazione della peristalsi.

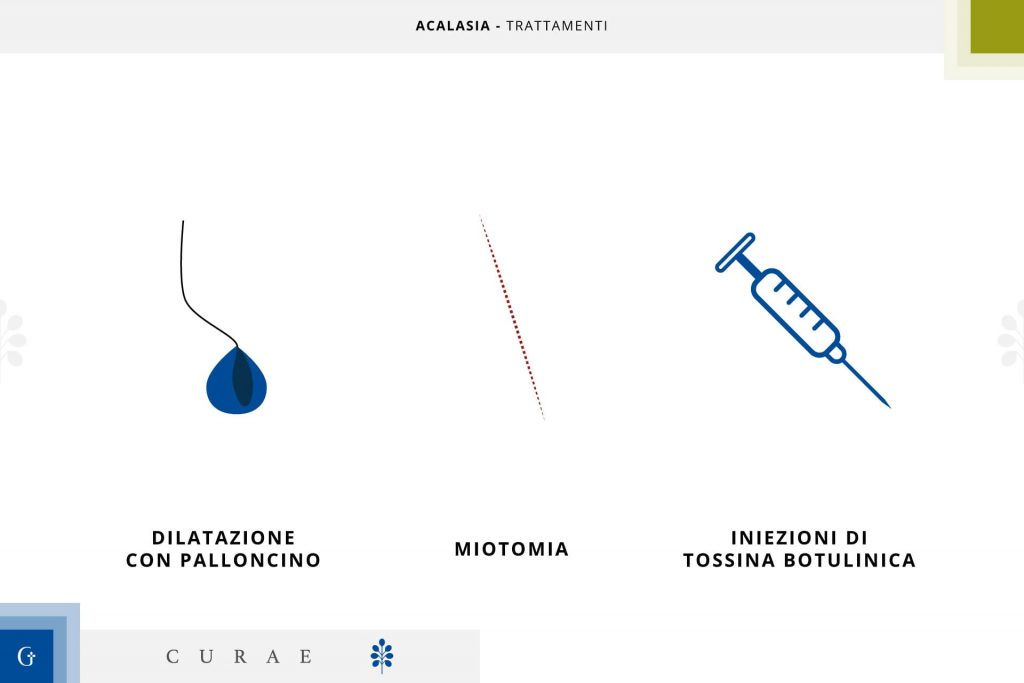

La cura per l’acalasia

I trattamenti per l’acalasia sono principalmente tre, agendo però sui sintomi: l’assenza di peristalsi, infatti, non può essere ripristinata.

Le opzioni terapeutiche d’elezione sono:

- la dilatazione con palloncino dell’esofago, che riduce la pressione nella parte inferiore dell’organo;

- la miotomia, ovvero la recisione delle fibre muscolari dello sfintere esofageo inferiore (LES), endoscopica o chirurgica;

- le iniezioni di tossina botulinica nello sfintere esofageo inferiore.